建設DXの重要性とは?概要のおさらいと事例も紹介

今なぜ建設DXが重要か、概要と導入事例を紹介します。

建設DXについて解説

建設DXとは、建設会社がICT・IoTやクラウドサービスといった技術を積極的に取り入れ、社会の変化へ柔軟に対応しつつ業務や組織に変革をもたらすことを意味します。 建設業界は長らく「労働集約型産業」とされ、熟練者の技術や現場経験に依存してきました。しかし、近年では人手不足・高齢化・労働生産性の低迷が深刻化しており、国土交通省を中心としたDX推進の動きが加速しています。

建設DXの現状

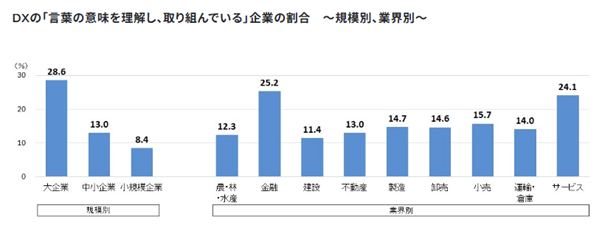

帝国データバンクが2022年に実施した「DXの意味を理解し取り組んでいる企業の割合」の業界別調査によると、建設業は11.4%と低い水準であることがわかりました。

出典:DX推進に関する企業の意識調査(2022年1月)帝国データバンク(外部サイト)

また企業規模別では、大企業と中小・小規模企業の間で大きな差があることも見て取れます。建設会社のうち、中小零細企業ではその多くが未だDX推進に踏み切れていない現状があると考えられます。

建設DX推進が重要視される背景

建設DX推進が重要視される背景には、建設業界が抱える3つの課題があります。

①人手不足・高齢化

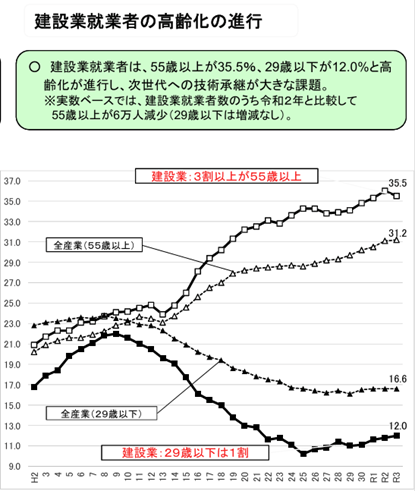

建設業界では近年、技能労働者の高齢化が進んでいます。国土交通省の調査によると、建設業就業者のうち55歳以上は35.5%、29歳以下が12.0%と高齢化が進行しています。

出典:最近の建設業を巡る状況について(国土交通省)p.5(外部サイト)

次世代への技術承継はもちろん、今後10年で3割の人材が退職年齢を迎えるリスクが指摘されています。このことから、DXによって自動化・効率化を進めることは人手不足を補うために不可欠な対策と言えるでしょう。

②働き方改革への対応

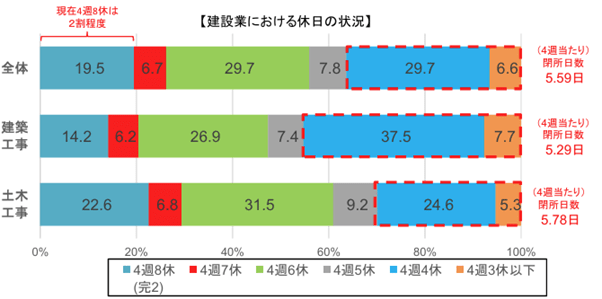

建設業は長時間労働や休日出勤が多い業界とされてきました。実際に国土交通省のまとめた資料によると、4週4休以下で働く現場は約30%と、まだまだ多いのが現状です。 しかし、2024年4月からは建設業においても時間外労働の上限規制が適用されることとなり、従来の働き方を続けることは難しくなるでしょう。DXを活用すれば、業務の効率化や時間短縮、遠隔管理を行うことによる負担軽減によって働き方改革にも対応できます。

出典:最近の建設業を巡る状況について(国土交通省)p.7(外部サイト)

③労働生産性が低い傾向がある

建設業では、人手不足や長時間労働に加えて労働生産性の低さも指摘されています。

現場ごとに求められる作業が異なるため作業の標準化が難しいことや、人間による手作業が多いこと、現場で対面して仕事をすべきという風土が根強く残っていることなども要因と考えられます。 現場ごとの属人的な進め方や紙媒体に依存した業務内容から脱却するためには、DXを活用した情報共有の標準化・効率化が必要です。

2025年の崖

建設業に限らず、産業全体でDXが進まない場合のリスクを示す「2025年の崖」という言葉をご存じでしょうか。

これは経済産業省が2018年にまとめたDXレポートにおいて指摘した内容で、「2025年までに日本企業がDXを実現できない場合、経済損失は年間およそ12兆円にのぼる可能性がある」としています。

特にDX推進が他産業に比べて遅れをとっている建設業界においては、データの利活用やデジタル社会に対応したビジネスモデルへの転換は喫緊の課題と言えます。

建設DXに向けて国が行う政策・支援策

建設業のDX推進を加速させるため、国土交通省は2024年に「i-Construction2.0」を掲げました。建設現場の生産性向上に加え、業務プロセス・組織風土・働き方の変革を促すことを主な目的とし、以下の3本柱での取り組みが進んでいます。

①施工のオートメーション化

②データ連携のオートメーション化(デジタル化・ペーパーレス化)

③施工管理のオートメーション化(リモート化・オフサイト化)

「i-Construction2.0」では、ICT技術の活用やBIM/CIMの原則化を進めており、2040年度までに建設現場の3割の省人化と、生産性を1.5倍以上にすることを目標に掲げています。建設現場のあらゆるプロセスにおいて少ない人員で安全かつ生産性の高い業務を実現するため、補助金などの取り組みも行われており、企業は各種支援策を活用することでDX推進のハードルを下げることが可能です。

建設DX推進のために取り組むべきこと

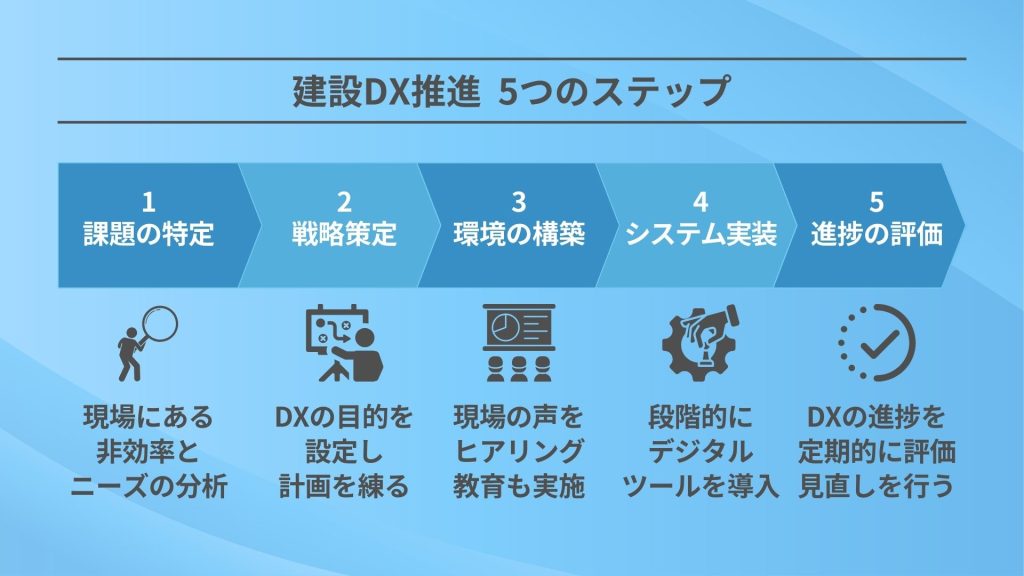

企業が建設DXを推進するために取り組むべきことは、主に5つあります。それぞれ詳しく解説します。

①自社の課題を理解する

DX推進の第一歩は、課題を可視化することから始まります。

・現場作業のどこに非効率があるか

・どの業務が紙や人力・アナログに依存する傾向にあるか

・人材不足をどこで最も感じているのか

これらの要素について、現場の声などをもとに洗い出し、優先順位をつけることが重要です。このプロセスを丁寧に行うことで、現場のニーズに合ったツールの導入が進み、組織全体でよりDXの効果を高めることができます。

②DX戦略への落とし込み

DX戦略立案において重要なのは、自社がDXを行う目的の設定と、具体的なステップへの落とし込みです。目的設定では、デジタルツールを導入することがゴールとならないように注意します。

IoTやAIの導入などは一つの手段にすぎず、大切なのは「DXによって自社が実現したい姿は何か、顧客にどんな価値を届けたいのか」を考えることです。大きな方針があれば、DX推進の取り組みを客観的に評価できるでしょう。

また、建設業界においては協力会社との連携によって仕事が進む場合がほとんどです。自社だけでなく協力会社を含めた幅広いステークホルダーの理解を得るフェーズも重要となります。関係者間の意識共有ができた段階で徐々にデジタル化を具体化させるなど、少しずつ目指す方向性へシフトしていく計画を立てましょう。

③DX推進の環境づくりと人材育成

DXは、社内の一部の担当者だけで推進しても成果が出にくいもの。経営層がDX推進の重要性を正しく理解し、明確なビジョンを示すことはもちろん、社員から率直な声を拾い上げて「現場に即したDX」を実現することが重要です。現場と経営層が定期的に情報交換できる環境を作るなど、一体感を持って進めるための施策を設けましょう。 加えて、社内外にDX推進の現状を積極的に発信しつつ、社員のリスキリングを並行して実施します。デジタルツールを導入しても使える人材がいなければ意味がないため、組織全体のスキルアップを図り、DX推進の基盤強化につなげます。

④システム化の取り組み

DX推進のためのシステムは数多くありますが、①で棚卸しした自社の課題に沿って、まずは身近なところからデジタル化を行います。

【デジタル技術の例】

・施工管理システム

・勤怠・労務管理システム

・BIM/CIM連携ソフト

上記のように部分的なシステム化から始めるのも有効です。システム導入はゴールではなく、現場の業務改善と連動してこそ真価を発揮するため、「ツールを入れて終了」とならないように継続的な取り組みを行いましょう。

⑤DX推進状況の定期的な評価

DX推進では、一足飛びに成果を目指すのではなく、戦略に沿ってどこまでDXが進んだかを定期的に振り返り評価するプロセスも重要です。評価結果をもとにコスト面や人員配置などを見直し、PDCAサイクルを回します。それにより、現場で導入したデジタル技術に対する課題が把握できたり、顧客ニーズの変化を柔軟に汲み取ったりでき、さらに自社の現状に即したDX推進が叶います。

建設DX実現のための代表的な技術

建設DXを推進する際に役立つ技術には、様々なものがあります。ここでは代表的なものをご紹介します。

BIM/CIM

BIM/CIMは、3Dモデルに設計情報やコスト情報を統合する技術です。施工前に入念なシミュレーションができるため、手戻りの削減や関係者間の情報共有に役立ちます。

ICT、IoT

センサーやIoT機器を用いて現場の進捗や作業環境をデータ化することで、安全管理や遠隔監視が可能になります。これによりリアルタイムな意思決定が実現します。

ICT建機、自動化技術

ICT建機は、3Dデータをもとに自動制御で作業を進められる重機です。熟練者でなくても高精度な施工が可能となり、人手不足の解消に大きな効果を発揮します。

AI

AIは画像解析や施工不良の検知、安全管理を自動化できる可能性がある技術です。現在では、工程計画や資材管理の最適化にも活用が進んでいます。

ドローン

測量や点検の現場で活用が広がっているドローンは、従来の数倍の迅速さで精度の高いデータを取得できます。人が立ち入ることのできない山間部など、危険な場所での活用も行われています。

VR、MR、AR

VRやMRは施工前に完成イメージを共有でき、施主や設計者との合意形成に役立ちます。ARは現場に設計図を重ね合わせ、施工精度を高める技術として導入が進んでいます。

クラウドサービス

DXの中核となる機能であるクラウドは、現場・本社・協力会社をつなぎ情報共有をスムーズにします。施工管理アプリやデータ連携基盤を導入すれば、どこにいても情報を確認・管理でき、生産性向上や業務効率化につながります。

建設DX導入事例

建設DXについてまだ具体的なイメージが湧いていない方や、DX推進に課題を感じている方に向けて、以下では当社のシステムを活用し、業務効率化や生産性向上を実現した成功事例を具体的にご紹介します。

3Dバリア(青木あすなろ建設株式会社様)

「3Dバリア」は、GNSS(全球測位衛星システム)を活用し、クレーンのブーム先端や吊荷の位置情報をリアルタイムで可視化することで、安全管理の高度化を支援するシステムです。あらかじめ作業可能エリアや立入禁止エリアを設定することで、クレーン作業中に吊荷やブームが指定された作業エリアから外れた場合には、パトライトや警告表示によって即座に注意喚起を行い、事故やヒヤリハットの未然防止に貢献します。

青木あすなろ建設株式会社では、クレーンと高圧線の離隔距離を確保しながら施工を行う必要がある建設現場において、安全管理を強化するために「3Dバリア」を導入していただきました。

本現場では、進入してはいけない高圧線周辺11mに加え、安全性を高めるためのマージン1mを設け、合計12mの禁止エリアを設定しました。

GNSSを活用したリアルタイムの位置管理によってクレーンのブーム先端の動きを常時監視していました。

設定したマージンエリア内に侵入した際には、黄色のパトライトが点灯して作業者へ即時に警告を発し、事故の未然防止をサポートしています。

3Dバリアの導入により、目視確認や誘導作業の負担を軽減し、作業の効率化と省力化推進に貢献しました。

ワイモス(鹿島建設株式会社様)

「ワイモス」は、高精度のワイヤレス受光センサーを計測対象地点に設置し、回転レーザーレベルを活用して近接工事や振動等による沈下・隆起状況を計測できる建設現場向けシステムです。無線通信により変位値データを計測端末にリアルタイムで表示できるため、地盤の変化を即座に把握でき、安全管理や施工精度の向上に貢献します。

鹿島建設株式会社様の線路軌道脇で行われた連続立体交差工事の現場では、本来、大型クレーンを軌道脇に配置することができませんでしたが、「ワイモス」による地盤沈下の計測を行ったことで、地盤が沈下しないことを確認でき、クレーンの使用が許可されました。この結果、作業効率の大幅な向上とコスト削減を実現しました。

その他、弊社が支える建設DXの技術

計測総合クラウドサービス「K-Cloud」

「K-Cloud」は、多種多様な計測センサーから出力されるデータを統合管理できるクラウドサービスで、建設現場の施工管理や施工効率の向上をサポートします。現場に導入されている環境計測器や測量機、埋設計器、ネットワークカメラなど、複数のセンサーから取得される計測結果を一元化することで、従来必要だったデータの手動集約やソフト間の切り替え作業を大幅に削減できます。さらに、「K-Cloud」はWEBブラウザでデータを閲覧できるため、オフィスや現場、出先からでもいつでもどこでも最新の計測結果を把握することができます。

建設DXの推進にも貢献する統合管理ソリューションとして、多くの現場で活用されています。

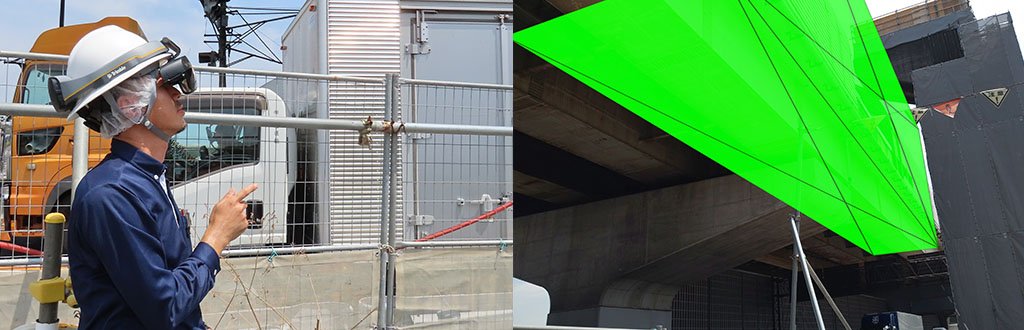

MR可視化システム

「MR可視化システム」は、施工領域3Dモニタリングシステム「3Dバリア」で設定したエリアを、現実世界に実寸サイズでホログラムとして投影できる最先端のシステムです。

MR(複合現実)デバイスであるホロレンズを装着することで、3Dバリアのエリアを3D形状で直感的に把握できます。

これにより、作業者間での情報共有がスムーズになり、意思疎通のミスやヒューマンエラーのリスクを低減でき、安全対策の強化につながります。

また、MR可視化システムを活用することで、作業中の安全監視や危険エリアへの立入防止も容易になり、建設現場の安全対策や施工効率を向上させることができます。

AI崩落予測(特許申請中)

「AI崩落予測」は、3次元変位計測システム「ダムシス」によって長年にわたり蓄積されてきた膨大な計測データを、最新のAI技術で解析し、斜面崩落などの異常な変位値を検知する技術です。

ダムシスでは、斜面に設置したプリズムやGNSSアンテナを活用し、3次元変位を多数の現場で継続的に計測してきました。これらのデータには、「通常時の安定した変位パターン」が数多く含まれています。

そして、「AI崩落予測」に、こうした崩落が発生していない正常なデータをAIに学習させることで、「この斜面は普段どのように動くのか」を理解させています。

そして、過去から現在までの計測データをもとに、「AIが次回計測時に起こる変位を予測」します。その予測と実際に計測された変位を比較することで、「AIの予測」とのズレを手がかりに異常を捉えます。

そして「予測結果の信憑度を評価する仕組み」も本技術の重要なポイントです。

AIが出した予測が、過去の正常データと比べてどの程度妥当なのかを評価し、偶発的な揺らぎなのか、それとも注意すべき異常なのかを分析し、信憑度数を算出します。

「AI崩落予測」は「”完全”よりも”早く気づく”ため」の技術です。

AIによる判断は、100%正確ではありません。しかし、誤報を恐れて見逃すよりも人命を守る可能性を優先する

という考え方に基づいて設計されています。取り返しのつかない事故を防ぐため、少しでも早く「いつもと違う」兆候に気づくことが、この技術の最大の価値です。

今後、AIモデルの高度化や学習データの拡充を進め、従来製品への組み込みなど幅広い用途への活用を予定しております。

まとめ

建設DXは単なるIT化ではなく、業務プロセスそのものをデジタル技術で再構築し、生産性と安全性を向上させるための取り組みです。

人手不足や技術継承の課題を抱える建設業界において、DX推進はもはや選択ではなく必須事項と言うべき段階に入っています。早期に着手するほど効果が出やすく、競争力強化にもつながります。 これからの時代を生き残る建設会社であるために、DXの波に乗って継続的な変革と最新技術活用を続けることが重要です。今回紹介したDX推進の基礎知識と実際の事例をもとに、自社にできることから一歩を踏み出しましょう。

最終更新日: 2026年1月9日

商品情報

- 商品・技術についてのお問い合わせ

- 03-6807-6466

受付時間|月~金 8:45 - 17:45

- 採用・その他についてのお問い合わせ

- 03-6807-7540

受付時間|月~金 8:45 - 17:45

メールでのお問い合わせ